中國往何處去?這一迷思持續地激起著各界的聲音,在物質生活逐步走向富裕的今日,國人的精神生活有何走向,愈發重要地影響著中國會以何種面貌呈現于世界。

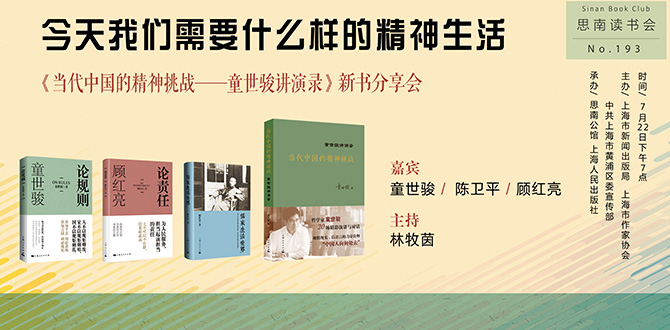

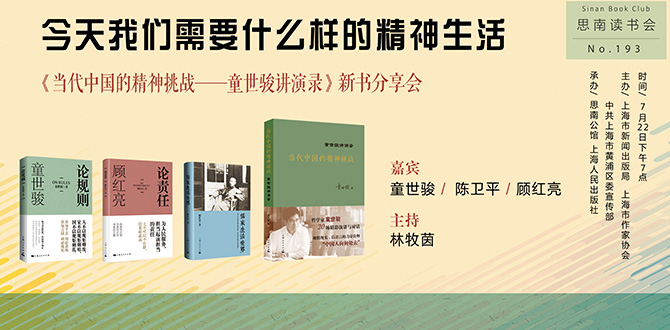

7月22日下午七時,華東師范大學黨委書記童世駿與華東師范大學哲學系教授陳衛平、顧紅亮做客第193期思南讀書會,上海廣播電視臺新聞中心播音指導林牧茵擔任主持。四位嘉賓從童世駿新書《當代中國的精神挑戰--童世駿講演錄》談起,探討當代中國精神生活的特點和發展方向 ……【詳情】

精神生活的三個核心概念

人活于世,有三種關系必須處理:首先是我們和物質世界的關系,第二是我們和他人的關系,第三則是人和自己的關系,而這三個關系分別在物質生活、社會生活、精神生活當中運行。

童世駿教授將日常生活中常用的“有”“做”“是”三個字進行類比,物質生活是回答“有什么”的問題,物質生活就是做事情,而是什么、是誰等疑問則和精神生活相關。細分精神生活,又可探究其不同的表達形式。在日常生活中體會喜怒哀樂,屬于心理生活,讀寫歌詠則被稱作文化生活,第三種精神生活的方式是信仰、希望和敬畏,即心靈生活。

物質生活的累積能夠產生精神意義。在當前,只有走出貧困,精神生活的提升才具備可能性,精神生活涉及認同,涉及意義、涉及價值,而這些都與物質息息相關。童世駿解釋道,認同,就是我是誰,好比我們不愿撞衫,我們對自己不同于他人的特質存在認同感。其后是意義,解決溫飽后,人便急切渴望逃離無聊的狀態,而所謂的無聊,便指代意義的缺失。價值則區分好與壞、對與錯,它在物質生活中建構起來…… 【詳情】