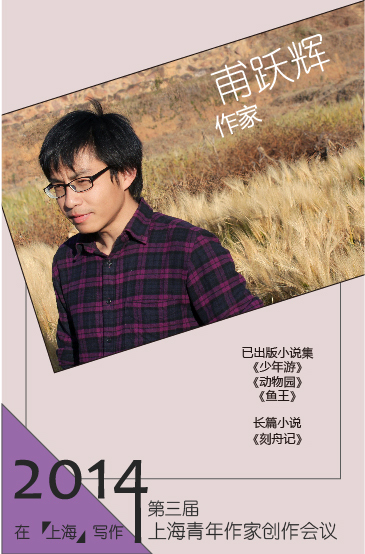

青年作家甫躍輝:

謝謝老師!

本來我想講的題目是鄉村和城市,因為這對我的寫作來說是特別巨大的命題,上午周嘉寧講到特別城市,我們這一代人,會不會農村來的人沒有這樣的困惑和焦慮,對我來說就有這樣的焦慮,但是后來還是聽從安排。談到網絡文學,我想這兩個問題是相通的,網絡跟文學,包括鄉村和城市,網絡還是一個城市的產物,像工業化以來我們的發明,或者發現基本都是從城市開始,我們發明了蒸汽機、拖拉機,整個城市就像一直在往前跑,跑在時代的最前面,整個鄉村跟著他跑,網絡也是整個發明的產物。現在在我看來,我們作為一個人生活在這,特別重要的器官是嘴,有三大功能,一個用來吃喝、一個用來說話、第三個功能是生存需要。吃喝功能它的根本在我看來還是在農村,因為我們得種莊稼、生產各種糧食、當然城市需要加工,但是說話卻變成一種城市的東西,農村也在說話,說各種各樣的話,但是聽到的更多聲音很可能是城市發出來的,現在的網絡不僅僅是計算機,我覺得它還是包括以前廣播、電視都應該納入網絡當中,包括手機都是網絡的一部分,這就是一個說話,其實無論是廣播站、電視臺、或者各種網絡公司,他們都是在城市,不可能是鄉村里,不可能是鄉村向城市發聲,都是城市向鄉村發聲。

就因為這個,我們現在說以前的廣播電視是單向型的。現在的網絡實現了民主,我們可以回應,每個人都有所謂的媒體,微博、微信等,就顯得很民主。但是在我看來不一定是更大的。網絡一方面是熱點話題,像我們現在有那么多人關注網絡,但是很多人關注點都在一個地方,哪個突發事件一出來,比如四川地震、馬航失聯事件等大家都去看,每個人都要發生自己的聲音,但是很快這個事情就過去了,我們的關注點會變得很單一,很多事情被遮蔽了。

還有我們更多的用網絡,我們在座大多是城里的,我們都在用微博發,發一條微博叫我們開會,吃西餐,但是世界其實不單單像我們這樣,有更多的人在農村里,這些人現在也不用手機,更不必說發一個微博。由此這種網絡帶給我們一種好像很高興,卻很虛假的東西,我們虛假的覺得每個都是公平的,其實太多被我們隔壁了。

第二,網絡的信息量,網絡信息量是非常巨大,但是比如有些城管殺人,或者老百姓殺城管會引起很多的關注,新聞會報道,不斷深入的采訪,不管城管、老百姓都會有各種深入的報道,我們作為寫作的人來說覺得太精彩了,我要把它寫成小說,我們很多人都關注這點事情,這個點是大家都關注到的。既然現實這么精彩,無數人都在想一個問題,新聞已經如此精彩,我們為什么還要虛構?作為小說它的存在并不是外在的多么精彩,我覺得更重要東西是它這些外在所不能比的,它有更巨大、更永恒的東西在里面,所以我們必須虛構。比如現實中有一個人死亡,為什么我這個小說來源于現實,但是我最終寫成的小說,這個人沒死,或者他離開了,為什么這樣虛構,它僅僅是表達我廉價的同情嗎?我覺得并不是,它必須去虛構,它有更穩定的東西在那,這才是文學必須表達的。

第三,網絡與交互,在我剛剛寫作的時候,我覺得每個人剛開始寫作都是很孤獨的,從來沒有想過說有讀者,因為我寫完了以后給同學人家也不想看,我自己寫完了就放在那,寫了好多然后投稿,投稿時候也不知道有沒有人看,因為不可能有交流,比如我在《收獲》上面發表,沒有人告訴我說你覺得這個小說怎么樣,但是有了網絡特別便捷,這個便捷是會帶來很多問題,比如便捷了之后,對我還是有一個不太好的影響,比如像我寫微博,微博里面寫到,我說我會寫兩個系列,一個是看見,另一個是夢見,把夢寫到里面去,這樣就看到有人在下面回復,說你這樣的東西可以寫成小說,在小說的開頭把它寫進去,開始的時候我都會疑惑,因為我做的這種太多了,那么每個人豈不是都寫小說了?但是后來我會發現我有反饋,我真的有把做的這樣的夢拿到我的小說里面去。我在思考這個對我來說是好的影響還是壞的影響。

假如沒有網絡怎么樣,因為我的老家很偏遠,在云南靠近緬甸那邊,那邊也有網絡,有電視機、廣播這些,還有手機,手機大家也都在用。但是我回家很少上網,因為上網特別困難。我回到那邊的時候就不去特意接觸網絡,我想這樣的狀況下看到的世界和我們平時想像的世界不一樣,我們平時在網絡上看到的事件是各種兇殺案,好像離我們特別近,其實沒有那么近的,我回家很安靜,什么都沒有,我每天去挖田種地吃飯,世界沒有我們想的那么亂,還是挺安寧的。

謝謝大家!