嘉賓介紹

文字實錄

111期通訊:

孫頻:寫作是對活著的冒險

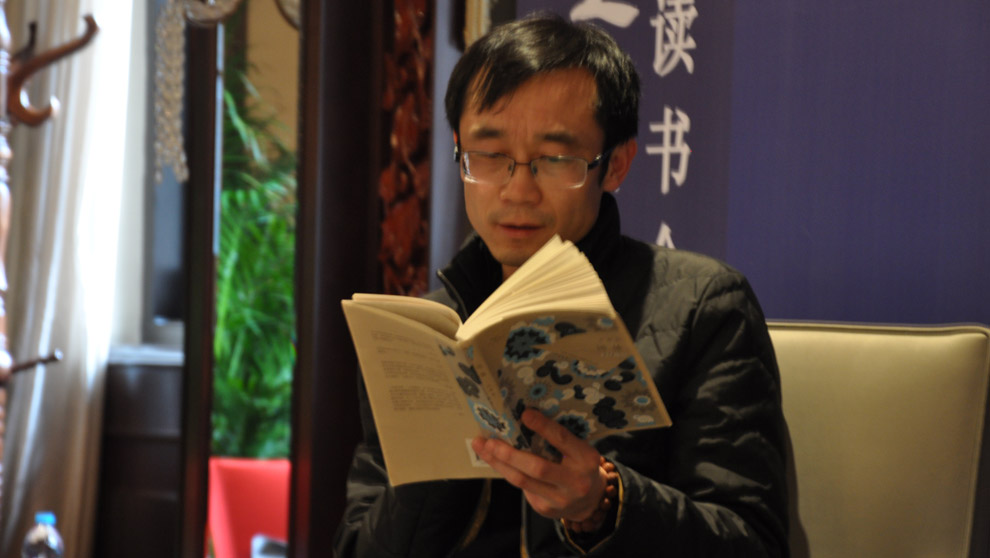

3月21日下午,小說家孫頻、青年評論家項靜做客111期思南讀書會,李偉長擔任對談主持。圍繞文匯出版社最近出版的孫頻小說集《同體》,討論了她小說創作中的宗教情結、女性意識以及精神力量等問題。【詳情】

宗教性是無法自拔的狀態

“同體”兩字出自佛教經典,“觀一切有情,同體大悲”。在孫頻看來,同體是她的一種世界觀。多重身份的重合,是同體;不同人物放在一起,從某種意義上來說,也可能是同體。男人與女人,黑暗與善良、罪惡與正義,看似對立,但卻互相交融,無法分開。小說《同體》中,馮一燈是女人、情人、教徒、精神病患者。多重身份重合于一體,糾結、掙扎,完全無法區分。溫有亮馴化了她,植入了自己的意識形態。最后,被意識綁架的馮一燈心甘情愿地為他犯罪。到此為止,雖然馮一燈未進行過任何宗教儀式,但她的身上已經帶有了宗教色彩。

孫頻說,“我個人理解的宗教性是當某一個人陷入某一種無法自拔的狀態,這個狀態無論是面向享樂的,還是面向痛苦的,還是面向犯罪的,只要你深陷其中無法走出來的,包括愛,愛到極致的那種愛,我認為這個程度本身已經是宗教性。”

李偉長將孫頻的宗教性理解為人身上自帶的歸屬情結,就是“我怎樣安放好自己”。他認為,孫頻在小說中構建了一種社會秩序,一方面它可以約束人,一方面又會懲罰人。人如何與這種秩序相處,即“我怎么有歸屬感?”,是尋求進入秩序還是迎合它?這是孫頻小說的耐人尋味之處。

項靜講述了她對孫頻認識的過程,談論了孫頻的宗教情結。她與孫頻的初識是《祛魅》,“祛魅”二字源于…… 【詳情】

孫頻

在讀于中國人民大學創造性寫作專業。

項靜

青年評論家,文學博士,就職于上海市作家協會研究室。

李偉長

思南讀書會策劃人之一

活動現場

被邀請來的青年評論家黃德海對孫頻的小說進行解讀。