2019年04月23日14:06 來源:思南讀書會 作者:思南讀書會 點擊: 次

從左至右為吳越、徐則臣、黃昱寧、黃平

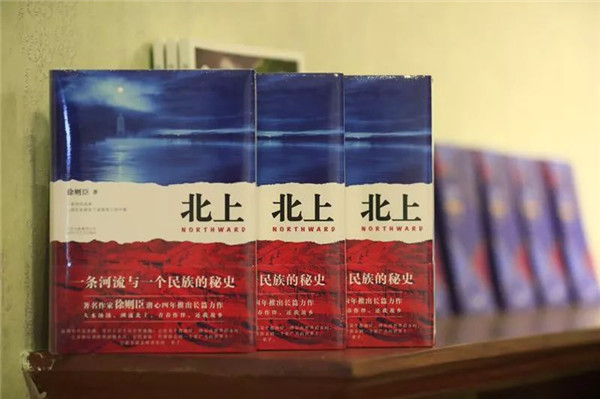

3月9日下午,青年小說家徐則臣帶著新作《北上》來到思南讀書會第288期現場,與翻譯家黃昱寧、青年評論家黃平、《收獲》編輯吳越共同聊一聊大運河所承載的文化意義。

用虛構逼近真實:顯微鏡下的大運河

運河是徐則臣二十年來的寫作不可或缺的背景。隨著對運河的興趣愈發濃厚,凡涉及運河的影像、文字、研究乃至道聽途說,徐則臣都要認真收集。“你對運河了解得越多,你會發現你對它了解得越少,因為你不斷地深入細節。”從早年描寫運河周邊的《花街》《石碼頭》到新作《北上》,徐則臣將運河從小說的背景推向了小說主角。

徐則臣

2014年,徐則臣決定開始創作《北上》。他發現,“當真正要寫的時候,我的運河只是望遠鏡中的運河,這遠遠不夠,還需要放大鏡、顯微鏡,每一個細節都要交代清楚。”在寫作的四年里,徐則臣從南到北走遍了大運河流經的4個省,兩個直轄市,18個地級市,五大水系。有實證主義傾向的他表示,“我去過一個地方以后,寫起來比較踏實。”

為了確保歷史的真實性,徐則臣翻閱了60余本相關的專業書籍。他根據各個國家士兵的日記、郵件、回憶錄等等,像建筑師一樣畫圖來構思小說的結構。“我要確保我寫到的每一個地方,我不敢說完全是事實,至少在我的閱讀視野里,應該無限逼近那個事實。”

小說中牽涉了大量關于運河和歷史的專業知識。黃昱寧說,“這些陌生的知識急速爆炸在一個文本中,很容易被貼上知識寫作的標簽。”如何使小說有足夠的信息量而又不會讓故事超載?

黃昱寧

徐則臣在小說結構上花費了很多的心思,他一遍遍推翻,一遍遍重塑。他說:“我不能把歷史故事重新講一遍,而要重構歷史,讓人覺得這不是流水賬,不是勻速前進的,而是跌宕起伏、一張一弛的。”如黃昱寧所言,“小說中涉及到的專業知識,這不僅是簡單的資料收集,還應包括對虛構對象強烈的好奇心,以及對虛構難度的蓄意挑戰。”

“運河是小說的第一視角”

在《北上》中,所有的場景都在運河邊,所有的人物和事件也都圍繞著運河展開。黃昱寧說,“運河是小說的第一視角。流動的運河通過他的注視,讓人物和事件產生了向心力。運河無聲的凝視也激發了讀者的情感。”

黃平補充,當講述超越個人的事物,情感容易變得僵硬,而徐則臣對情感的處理非常柔軟。“運河柔軟而寬容地雜合了多種多樣的聲音,作者平穩地交代了他們各自的故事,沒有站在任何一個立場。”

讀者現場做筆記

《北上》在追溯歷史故事的同時,傳遞出了當代感,使現代讀者在閱讀中感受到一份親切。運河就好比網絡時代的“網”,作者把差異性巨大的人物在一個流動性的網絡中高度地集中起來,無形之中命運彼此交叉,形成一個巨大的共同體。

黃平

如果以傳統的尋根文學為參照,黃平表示,小說尋的不是地方之根、家族之根,而是以運河為隱喻的帝國之根,廢除的漕運和明清帝國的瓦解呼應了國家層面的時代變化。“徐則臣的寫作就像大運河一樣,一方面不斷延續,一方面不斷地更新。”

“運河是引導我走向世界的向導”

綿延1797公里的大運河是一個可以承載整個中國,尤其是近現代歷史的工具。對于幼時生活在小地方的徐則臣而言,運河是引導他走到世界,往世界去的一個向導。

“我初中時住校,到冬天,宿舍的自來水管凍住,我就端著牙缸、臉盆往校門口的石安運河跑。運河水一直在流,那時候就在想它要流向哪里。”長大后,運河依然是徐則臣拓展對這個世界想象的最重要的方式,奔騰不息的河水流向遠方,而遠方的遠方又是什么?

現場讀者

徐則臣以“運河之子”來稱呼自己。“不是因為我寫了運河,而是因為我為它投入了很多。”在他看來,所有在運河邊上生活過的人,只要你非常認真地對待它,都是運河之子。他說,“如果某一位讀者,看到書中的某一個細節,聽到一滴水聲會覺得很感動,那我就覺得值了。”

吳越談到,運河是徐則臣尋找自己的重要坐標。如書中所言,“從船上往下看,仿佛看到運河里另有一個人間。”吳越認為,“在小說里另有一條運河,不是我們看到的運河,是徐則臣的運河。”隨著城市的不斷發展,人們正經歷著居所和身份的變動,每個人都在尋找自己的身份。“徐則臣在往回找,理清這些身份之后,能夠讓你更清楚自己的來處。”

吳越

在黃昱寧看來,徐則臣通過文學來建構歷史,借助虛構來逼近真實,以歷史作為基石,那么“運河之子”的抒情便流露出了真情,而不會顯得矯情。正如黃平所說,“情感是人之為人的特殊性所在,徐則臣的作品基于原初的生命體驗,從而能使大運河與生命彼此呼應激蕩。”

讀者提問

嘉賓為讀者簽名

思南讀書會NO.288

現場:李偉長

撰稿:關 玥

改稿:陳 思

攝影:隋 文

編輯:江心語