2017年12月11日10:11 來源:澎湃新聞 作者:沈河西 點擊: 次

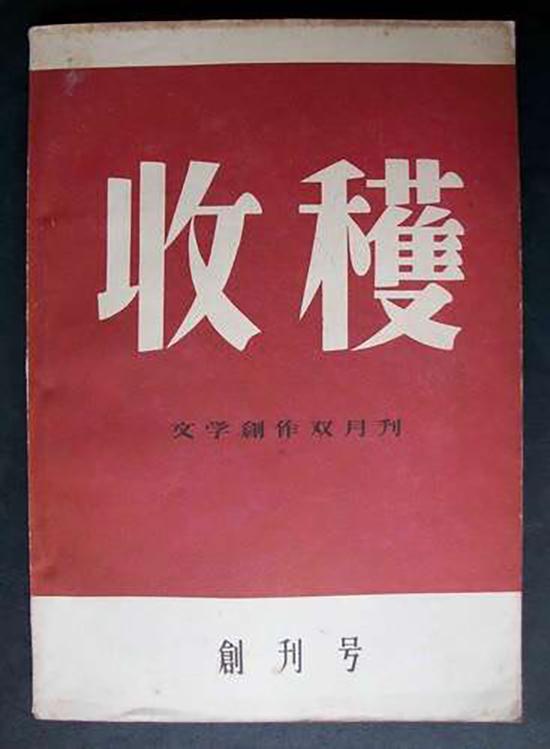

1957年,巴金和靳以創辦了新中國第一份大型文學刊物《收獲》。六十年一甲子,這份刊物構成了大半個中國當代文學史。12月9日下午,“文學家園——慶祝《收獲》創刊60周年”座談會在《收獲》所在地上海市作家協會舉行。莫言、賈平凹、蘇童、余華、王安憶、格非、阿來、遲子建等近六十位中國重量級作家齊聚一堂,共同慶祝這份中國最有名的文學刊物的六十歲生日。

紀念儀式

上海市作家協會主席王安憶在致辭中說到,“似乎《收獲》有一種暗示,暗示著生活當中再怎么變化,都有不變的東西。我們作者就是在尋找永遠不變的東西。”

而《收獲》現任主編程永新談道,年輕時并不懂巴金先生給《收獲》制定“出人出作品”、“把心交給讀者”等辦刊方針蘊含的厚重分量。幾代中國作家齊聚一堂的時刻,程永新最想說的是:歡迎回家。寫作就是回家,文學就是家園。

好好寫稿,為了《收獲》,好好寫稿,必有收獲

在發言中,莫言談到,他粗略翻了一下,自己在《收獲》發表了6個中篇、6個短篇、1個長篇。讓莫言感到暗暗得意的是他還在據說從來不發話劇的《收獲》上發表了一部話劇。莫言開玩笑說這是他的一個小陰謀,這就是他的長篇小說《蛙》后面附加了一個話劇劇本。

在莫言心中,他在《收獲》投稿、發稿、寫稿的歷史也是他個人歷史的構成部分,也是他和《收獲》刊物之間的心靈契約。千言萬語,莫言總結了兩句話:一句就是好好寫稿,為了《收獲》,另外一句就是好好寫稿,必有收獲。

在發言中,來自東北的作家遲子建除了為《收獲》祝壽之余,也談到對于自己以及中國文學的期望和驚醒:“每個作家都在固守一個家園,就像一塊地,我們每年要出糧食,不停打,我們作家也面臨一個困境,有機肥用的少了,可能化肥多了,這個土地多年的耕耘變的有可能貧瘠。文學也是這樣,在對《收獲》抱有尊敬的同時,我們也要提醒自己,我們在耕耘這片地的時候是否有機的含量少了,是否深耕的機會少了?”

賈平凹在發言中把《收獲》比作田野,生長著新時期以來所有的莊稼,而他是一顆土豆,他在收獲著,也在被收獲著。他獻給《收獲》一句古話:受命于天,壽而永康。

《收獲》不媚俗、不跟風、不拜金

在這次座談會上,有三位“80后”、“90后”嘉賓。一位是以《人到中年》一舉成名的女作家諶容,她今年82歲。她談到,在這個日新月異的時代,一個刊物能夠存活60年非常不容易,尤其是《收獲》這樣一個純文學刊物,“它不媚俗,不跟風,也不拜金,所以我很尊重這個刊物,我也愿意跟這個刊物有很密切的聯系。”諶容希望再過十年,《收獲》依然保持這樣的姿態,依然像今天這么好。

黃永玉今年94歲高齡,是在場作家中年紀最大的,自2009年起,他的自傳體小說《無愁河上的浪蕩子》已經在《收獲》上連載了9年,他開玩笑說,感謝《收獲》這個“寬宏大量的雜志”連載他的“破文章”,而且黃永玉還表示,“我現在94歲,不知道能寫到多少年,或者寫到明天就完了,但是我希望寫下去。因為我對這個世界感覺太有趣了,我很希望能夠寫下去,但是不給我時間我就沒有辦法了,我的那些經歷就有點可惜。”

另外在場的一位高齡嘉賓是90歲的《收獲》老編輯彭新琪,1957年《收獲》創刊的時候,她就是編輯部的一員。在彭新琪的印象中,巴金、靳以兩位主編非常和諧,互相尊重,互相愛護,互相支持,大家都在挑起重擔,從他們身上,她感受到的是“文人相親”。90高齡的彭新琪帶著一絲感傷的口吻說道,這可能是她最后一次參加《收獲》的會了,但看到很多老作家讓她非常高興。彭新琪的發言收獲在場作家們最熱烈的掌聲。在《收獲》六十年的歲月里,成就這份雜志的除了一個個閃亮的作家名字,還有在幕后默默付出的編輯們。

對于編輯們的默默付出,作家孫颙特別提到,在市場經濟的今天,《收獲》一直不做廣告,因此受損最多的是編輯,編輯的工資獎金就少。孫颙記得,曾任《收獲》主編的李小林從不說自己工資獎金少,她想的是無論如何要想辦法給作家們加稿費。孫颙也記得已經不在世的《萌芽》雜志前主編趙長天也跟他討論過好幾次關于加稿費的事情。“他跟我討論了好幾次加多少,說每千字加到八百塊,說如果這樣的報告上去,這樣批下來,全國的雜志和出版社要把我們打死,因為人家加不了,最后我們折中,每千字希望加到五百塊,后來宣傳部給錢了,這件事情就是這么做成了。但是上面批這個錢的時候說過,一分錢都不準發給編輯,只能用于加作家稿費,所以編輯們還是沒有加錢,我今天說的這個話比較庸俗,但是實際上應該想到他們是無私奉獻的。”

如果有第二個一輩子,再寫小說還希望能在《收獲》上發表

關于《收獲》,作家們都不吝以最動情的語言來表達自己對于這份刊物的情感。譬如蘇童,他最重要的作品都是在這份刊物上發表的。他說:“我覺得對于《收獲》來說,似乎怎么贊美都不過分,都是安全的,贊美《收獲》必須都是安全的。關鍵問題在于贊美了這么多年,都是真誠,都是真心的,怎么贊美出新意來,對我來說是一個巨大的問題。我剛才在想用什么比喻,用什么物質,我突然想起一個鉆石廣告,鉆石恒久遠,一顆永流傳,這就是《收獲》。

而久未露面的馬原也動情地講到:“我覺得一輩子挺含混的,如用一甲子定義一輩子,過第二個一輩子的時候,如果有誰的召喚非去不可,那一定是《收獲》。如果可能的話,再寫小說還是希望能在《收獲》上發表,這份敬意可能會一直到底。”

作家陳村依然記得四十年前,到《收獲》編輯部辦公室樓來玩的場景。他說那時大家在一起吃吃喝喝,“今天我們偶然開一次會,沒有那時候感情深了。在那個年頭里面,我覺得蠻好的,我們也都是年輕人,年輕的時候大家也沒有什么山頭,也不像后來會隔著山頭,那時候會一起說一些不知天高地厚的話,覺得挺好。”陳村還講到一件趣事,他把一篇叫《給兒子》的小說給了《收獲》編輯,而稿子發出來后,他真的生了兒子,因此陳村覺得他跟《收獲》有一種善緣。

每次來《收獲》,就像回家

在場許多作家都有一個共同的感受,每次來開《收獲》的會就像回家,比如格非就講到,他第一次跟《收獲》編輯們打交道的時候就感覺到《收獲》的氣氛跟其他地方很不一樣,“它確實有一種團結、協作的氛圍,一個家庭的氛圍。每次跟不同的編輯打交道,他們請我吃飯,到過年的時候我們一起去吃飯,就是一個家庭的感覺。”

對這種家的氛圍,余華也是感受最為深切的其中一位,他開玩笑說每次來《收獲》所在的上海作協大樓,根本不需要別人指引衛生間在哪里,“這里我太熟了,幾十年都沒變過”。在這三十年里,《收獲》對于余華來說不僅意味著一份刊物,也意味著一個地理坐標。他回憶起1988年的一件往事。“我去華師大看格非,在格非的宿舍里面住了一夜,第二天我準備回嘉興,格非挽留我多玩幾天,他說我帶你去《收獲》,我就決定留下來了,就在格非那多住了一個晚上。我們兩個人坐公交車到了《收獲》編輯部,所以我覺得這種情感哪怕再過十年,格非跟我說你多待一天我們去《收獲》,我們兩個人還會多待一天,仍然會過來。”

河北作家張楚也用文學化的語言講述了《收獲》給他的感受:每次想起它就感覺想起了南方的外婆家,那里燈火怡人,表哥表姐等著我回來吃晚飯。

作為海外華文文學的代表之一,張翎說她是沒有家園的,她真正的家園就是文學。“那是一個不需要國界,沒有地界,不需要護照和簽證的地方,那是我真正有歸屬感的地方,我覺得《收獲》是給我歸屬感的地方。”

每次給《收獲》投稿,都覺得投的是處女作

談到《收獲》,在場早已功成名就的作家依然更多的是敬畏,或者按照李洱的說法,“不管是多么大牌的作家,當他投稿給《收獲》的時候,都覺得自己投的是處女作,而且這個處女作會成為他的成名作和代表作,只有《收獲》這本雜志才能給作家帶來這樣的感受。”

而這樣的感受除了源自這份雜志在中國當代文學史上的崇高地位,也源自編輯們的敬業和認真。李洱談到,他印象中全國只有《收獲》會把原稿重新退給作家,編輯在上面做的改動都非常精彩。“我的稿子寄過去之后,回來之后這里加上一句話,那里刪掉一句話,我琢磨為什么加這句話,原來是提醒我注意說的節奏,因此《收獲》對作家也是一種提醒。”

戈舟也談到這種給《收獲》投稿時的感受,他說每次給《收獲》投稿還是會戰戰兢兢,“我覺得始終有這么一個刊物給我們這些作家能夠保持這種戰戰兢兢的感覺,這種有不安感的刊物可能對于我們的寫作是非常好的參照。”

在須一瓜心里,她對《收獲》嚴格的審稿流程記憶猶新,一想到要經過一個比較嚴格的過程,她就有點害怕,不知道會不會被卡住。

有《收獲》在,就是我們文學的信心

在六十年的歲月里,《收獲》有一種神奇的向心力,它把很多原先處在文學圈之外的文學青年吸引進來,這樣的例子太多太多,譬如盛可以就是其中一位。盛可以還記得15年年,她辭職去東北,突然想寫東西,但也不知道可以寫什么,對寫小說也沒有太多的概念,就在無親無故的狀態下,在一個出租房里像個野孩子一樣寫東西,后來在網上發表的短篇小說意外被《收獲》的編輯看中了,就發表在了《收獲》上。“在我人生當中最迷茫的時候,《收獲》給了我一個方向,讓我覺得我可以走這條道路,這么15年我也找到了我活著的意義,甚至我活著的尊嚴都找到了。”

另一位因為《收獲》而走上文學道路的是袁敏。1976年的她還是浙江一家絲綢廠的工人,她寫了一篇散文,很幸運地參加了《收獲》在浙江東海辦的筆會,還和《收獲》編輯李小林同住一個房間。李小林告訴袁敏,回去后寫個小說寄給她。后來她寫了一篇小說《天上飄來一朵云》,寄給了李小林,竟意外發表了,如果沒有李小林的鼓勵,就不會有袁敏后來的文學道路。

《收獲》也給很多在創作道路上遭遇挫折的年輕作家信心。譬如王小鷹回憶到,在八十年代的時候,有很多評論家批評她的小說是講小資,寫得不大好之類,覺得我不能夠寫作品。后來王小鷹的中篇《一路風塵》在《收獲》發表,她一下子信心就來了,覺得自己還是能寫小說的。“我覺得有收獲在,就是我們文學的信心,”王小鷹說。