您當(dāng)前的位置:主頁 > 專題 > 2017上海國際文學(xué)周

2017年08月17日22:24 來源:上海國際文學(xué)周 作者:文字 / 趙嘉偉 攝影 點擊: 次

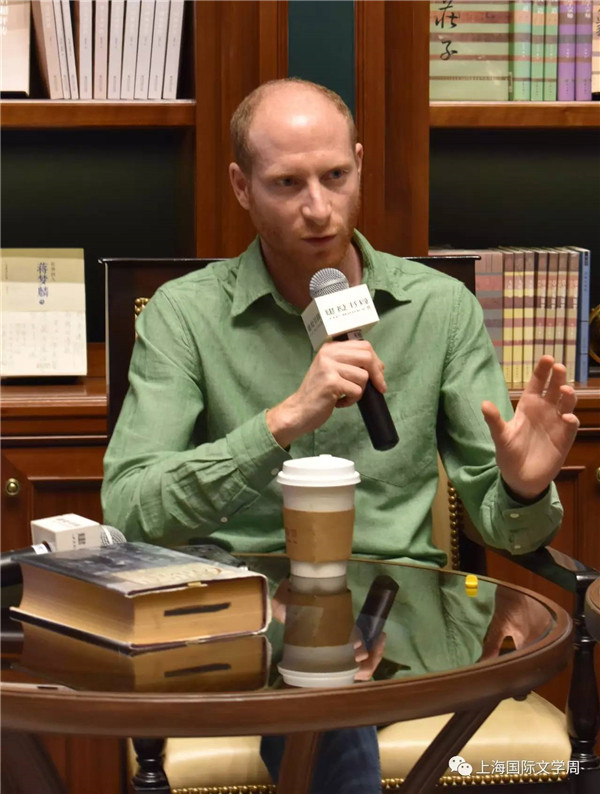

8月16日晚上7點,《泰晤士報文學(xué)增刊》編輯托比·利希蒂希和《上海書評》執(zhí)行主編鄭詩亮做客建投書局,以“網(wǎng)絡(luò)時代的書評媒體”為主題進行了一場文學(xué)對談。

(圖左:鄭詩亮 圖右:托比·利希蒂希)

《上海書評》和《泰晤士報文學(xué)增刊》都是知名的嚴(yán)肅書評刊物。《上海書評》于上世紀(jì)90年代創(chuàng)刊,作為一本全領(lǐng)域的書評刊物一直以來廣受好評;《泰晤士報文學(xué)增刊》1902年創(chuàng)辦,原本只是泰晤士報的一小部分,后來逐步發(fā)展成獨立的刊物。

托比介紹說,在過去的100年歷史中,《泰晤士報文學(xué)增刊》已經(jīng)在英國文學(xué)評論界中確立了其先鋒姿態(tài),曾經(jīng)有T.S.艾略特等現(xiàn)代主義作家常駐。目前已有3萬5千名讀者,這在英國是一個很龐大的數(shù)字了。在報紙衰落的今天,《泰晤士報文學(xué)增刊》的銷量反而在上升。與《上海書評》相似,《泰晤士報文學(xué)增刊》是周刊,每周評選40本書左右,除了書評,內(nèi)容還包括隨筆、詩歌和報道。

“目前正是一個很有趣的時刻,”托比補充,“人們的閱讀熱情很高,他們的胃口已經(jīng)不滿足于閱讀推特上的三言兩語,他們渴望讀到一些更長的文章,這對雜志編輯來說不失為一個良機。”

在英國,雜志的興起與18世紀(jì)的咖啡屋文化息息相關(guān)。人們邊喝咖啡邊讀報邊閑聊,這個傳統(tǒng)經(jīng)久不衰。上世紀(jì)70年代之前《泰晤士報文學(xué)增刊》采用作者匿名制,因而作者和讀者都能自由無礙地表達(dá)觀點。“批判性,”托比強調(diào),“正是本報的始終堅持的特色。”

在鄭詩亮看來,批判性是優(yōu)秀的書評刊物應(yīng)具備的品質(zhì),優(yōu)質(zhì)的書評空間不能容忍作家和評論家們基于非文學(xué)的目的而互相吹捧,這是對讀者的不負(fù)責(zé)。《上海書評》追求客觀性、公正性,無論作品廣受好評還是褒貶不一,都應(yīng)該允許不同的批評聲音的存在。

兩位編輯談到雜志的發(fā)展和創(chuàng)新時,都對新媒體都抱有很大期待。托比認(rèn)為創(chuàng)建雜志網(wǎng)站有助于吸引年輕作者和國外作者;開辦官方博客給更多的作品提供了發(fā)布平臺;創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)電臺賦予了文學(xué)以有聲的形式。托比平日里的消遣之一就是聆聽書評電臺。而《上海書評》正在從紙質(zhì)版向電子版過渡,鄭詩亮發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺上涌現(xiàn)出一批才華橫溢的作者,他們更習(xí)慣在電子平臺上發(fā)表作品。網(wǎng)絡(luò)拓寬了書評的空間。

作為傳統(tǒng)悠久的嚴(yán)肅書評刊物,《上海書評》和《泰晤士報文學(xué)增刊》對新作者卻格外友好。“事實上,每天都有新作者來報社毛遂自薦,大概是因為我們的稿費不高,作者們更放得開。”托比開玩笑說。鄭詩亮曾經(jīng)在豆瓣上尋找優(yōu)秀作者,并表示完全不介意作者的“出身”。

現(xiàn)場觀眾之中,有許多也是資深書評人和媒體人,他們現(xiàn)場向兩位嘉賓咨詢了若干問題。每位前來現(xiàn)場聆聽的觀眾都獲得了《上海書評》和《泰晤士報文學(xué)增刊》最新期刊一份。為時兩小時的對談在輕松愉快的氣氛中結(jié)束了。