2017年08月17日13:48 來源:上觀新聞 作者:施晨露 點擊: 次

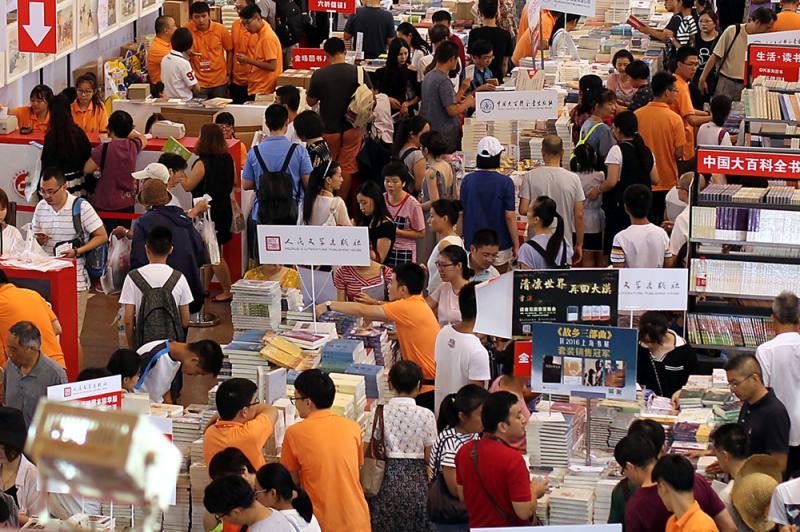

“往年我總是7點多到,人已經很多了,今天搶個早!”16日上午9時,2017上海書展暨“書香中國”上海周在上海展覽中心開幕。3號門售票處一早排起長隊,排在最前頭的何老太太告訴記者,她83歲了,讓周圍書友一陣驚呼。

說“書友”,是因為在排隊等待的時間里,愛書人們已經交上了朋友。63歲的薛師傅從寶山趕來,7點半到了現場,“我是退休工人,但一直喜歡看書,現在女兒也考上了中文系,一家人一起看。你知道424號嗎?”薛師傅自問自答:“福州路424號,上海古籍書店啊!上世紀70年代重新開門后,那兒就是我們一群愛書小青年的‘圣地’。”薛師傅說,平時逛書店也方便,但每年書展仍然不能錯過,“可以淘一些小眾的書。剛才我就遇到了兩個揚州出版社的編輯,他們出的水印、木刻方面的書,我挺感興趣。平時,這些規模比較小的出版社的書難得一見。”

青浦區東方中學初二學生阮張奕、薛韻婷結伴來逛書展,“6點40分從家里出發,路上花了一個多小時。”為啥不在網上買書,要到書展“軋鬧猛”?阮張奕答道:“這兒的氛圍不一樣!有些人去漂亮的書店只是為了拍照,真正喜歡書的人才來書展。希望在這兒找到志同道合的朋友,遇上喜歡的作家。”

與傳統文化相遇

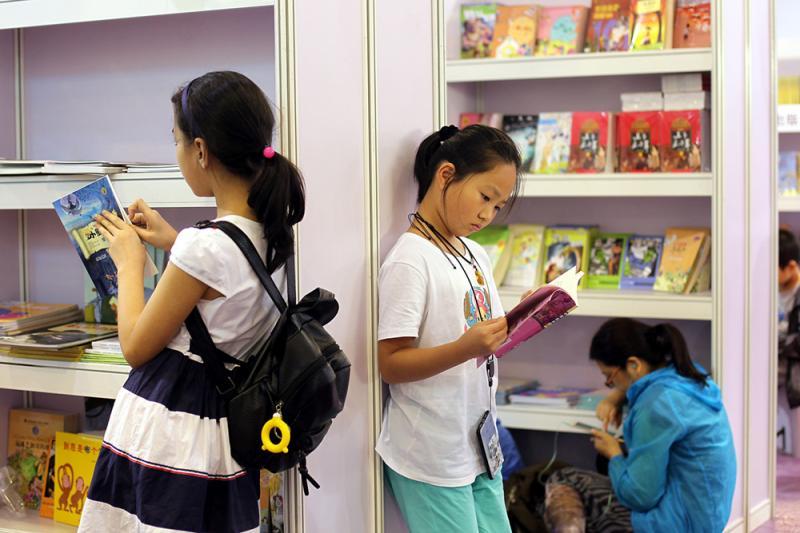

9時剛過,人潮從展覽中心各個入口涌入會場。9歲的楊樂樂年紀雖小,卻已是來過書展四五次的“老”讀者,拉著爺爺奶奶的手,他直奔江西人民出版社《標點符號歷險記》活動現場,這是當天主會場百余項活動里開始最早的。猜成語、畫圖畫、扮演“標點符號”,小讀者們玩得投入。出版社工作人員王翱說:“上海書展是難得直面讀者的書展,讓讀者滿意,是我們來上海最大的目標。”

連續三年亮相書展的“陳伯吹童書屋”以橘黃色為主色調,陳伯吹經典童話《一只想飛的貓》變成了“童話屋”入口可愛的背景畫,大人孩子在“心聲”朗讀間外排起了隊,選擇一段自己喜愛的文字讀出來,就能得到一張二維碼,貼上明信片寄出,收件人一掃二維碼,就能聽到這段朗讀“心聲”。“我們希望讓閱讀變得更有趣、更深入、更豐富。”童話屋的工作人員說,為了讓更多大小讀者親近經典、親近閱讀,從今年初就開始了書展活動策劃。

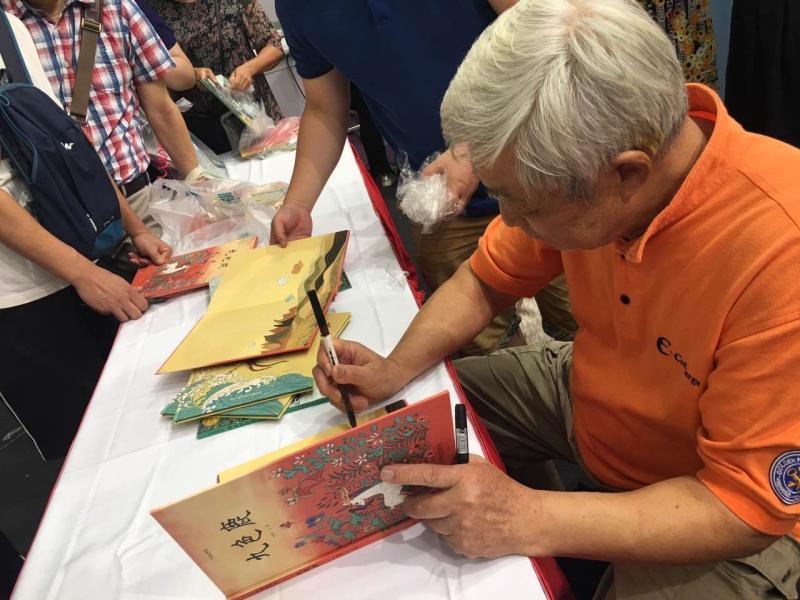

國際童書嘉年華區里,77歲的上海美影廠畫師馮健男正在等待自己的新書“中國故事繪”活動開場。“馮爺爺畫過《九色鹿》!”這一聲介紹讓大小讀者都圍了過來。上世紀80年代初,馮健男就開始中國神話題材的連環畫繪本創作,從《取火種》到《精衛填海》《神農鞭藥》《屈原馱神龜》。他說:“中國神話故事里最重要的精神就是抗爭、奮斗,我們的孩子都愛看格林、愛徒生童話,迪士尼故事,為什么不讓中國傳統文化中的精華感染他們呢?《九色鹿》故事是從敦煌壁畫里來的,把它畫成書,就能讓更多孩子看到。”

說話間,一位中年讀者匆匆趕來,從包里掏出一本老連環畫、出版于1977年的《趕猴子》。“這是我畫的第一本連環畫!”馮健男有點驚訝。“這是我小時候看過的書。”1969年出生的彭先生說,請假來書展就為見一見兒時的偶像。“剛剛還去看了《中華創世神話繪本連環畫》原稿展,集合這么多大師級畫家一起畫神話故事,各有風格!”他告訴記者。

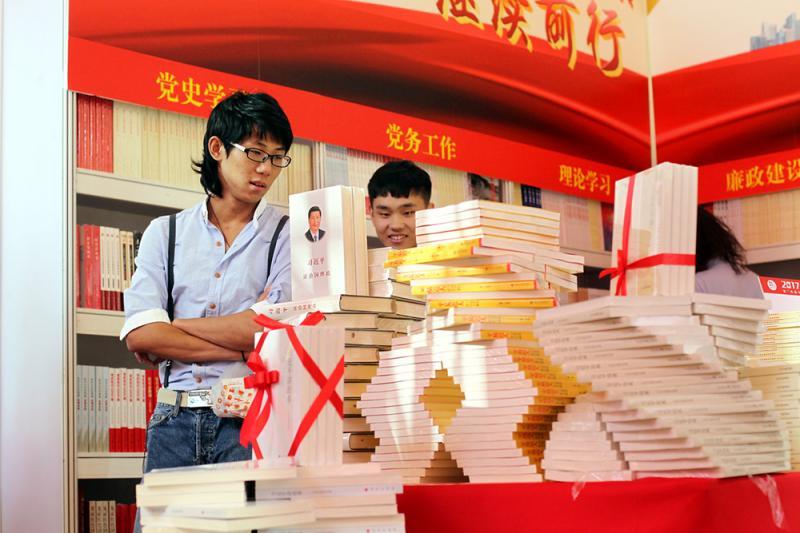

與厚重歷史對話

中心活動區舞臺外圍滿了讀者,作為今年主賓省遼寧聘請的三位閱讀大使之一,六小齡童的出現引起一陣歡呼。

中國出版集團與主賓省展區是書展中央大廳延續多年的“標配”,主賓省布展既有現代元素,又突出當地傳統特色,皮影、老虎布偶形象隨處可見。閱讀大使聘任儀式上,六小齡童透露了自己的新動態:集結86版《西游記》四大主角拍攝《一帶一路:重走玄奘路》紀錄片、出版同名圖書,完成一次真實的西游之行,挖掘玄奘在當地留下的精彩故事,也將中國傳統文化帶給玄奘西行的途經國家。明年,他還將導演并主演電影《玄奘西游記》。“‘孫悟空’要演‘唐僧’了!”讀者們用掌聲表示期待。

76歲的上海交通大學數學系退休教授向隆萬在《東京審判》大型油畫前駐足,畫面上有他的父親、東京審判中國檢察官向哲濬。今年書展現場設立的“東京審判巨幅油畫·出版工程”展示專區,集結了多種200余卷東京審判相關文獻與研究著譯。為了讓讀者感受東京審判的莊嚴氛圍,畫家李斌直到書展開幕前一天,還在修改油畫上的細節。“出版是理性的梳理,繪畫是感性的呈現。”向隆萬站在油畫長卷前很感慨,“這幾年的上海書展,幾乎都有東京審判方面的專著與讀者見面,這段過去不為人知的歷史通過上海出版人的努力,被越來越多讀者知道、了解。”

“年年來書展,今年的文化含量特別高。”80后讀者劉曉敏說,“如果說書展過去是圖書的大賣場,如今越來越像是一個‘文化大磁場’。”劉曉敏用手機備忘錄制作了自己的書展行程,《中華創世神話繪本連環畫》原稿展、《東京審判》大型油畫、日月樓中日月長——豐子愷家庭影像漫畫主題展、《中國民族出版事業第一人夏瑞芳》《出版巨擘張元濟》連環畫原稿展……幾乎每個展區都有不容錯過的文化風景。

見到上海印刷集團上海字模一廠“鉛活字拓印”文創互動展臺,劉曉敏又一頭扎了進去。在工作人員指導下,劉曉敏自己動手用鉛活字排列組成話語,刷上喜歡的顏色的油墨,拓印在明信片上,再裝入特制信封并蓋上火漆印封裝。除了“鉛活字拓印”,雕版拓印、絲網印刷等印刷工藝都能在上海印刷集團“尚映書坊”里體驗到,拿起寶晉齋、千字文、唐卡、博物館系列文創產品,件件精美,倒讓她陷入了“選擇困難癥”。

上海讀者“識貨”

“每到書展,是作家們最忙的時候,但也是最幸福的時候,能與這么多讀者面對面交流,看到喜歡閱讀的人越來越多。”作家趙麗宏上午剛參加完自己的詩集《疼痛》朗誦會,下午又趕到靜安區少年兒童圖書館參加新版《漁童》分享會。小讀者們一個接一個上臺朗誦《漁童》片段,坐在小矮凳上的趙麗宏聽得認真,“明天還要去崇明分會場活動。”

詩人王寅來到“思南文學之家”,這是上海國際文學周的一場活動,他與譯者汪劍釗一起介紹新近出版的《丘特切夫詩選》。“丘特切夫是俄羅斯哲理詩最重要的代表,善于將人生觀和宇宙觀寄寓在風景的素描中,從情感的抒發中追問生命的意義,與普希金并稱俄羅斯詩歌‘雙璧’。”王寅說,本以為丘特切夫的詩相對小眾,但上海讀者相當“識貨”。上海國際文學周總策劃孫甘露則感慨,從國際文學周衍生出了思南讀書會、《思南文學選刊》,濃濃書香從一周一地擴展到了一年365天、城市各個角落,今年國際文學周還增加了建投書局、千彩書坊等好幾個分會場。

“書展前一夜,發現朋友圈里很多出版業同仁失眠了。”上海科技出版社編輯李宏瑞笑說,“上海書展到底有什么不一樣會讓人付出這么多精力和熱情?因為她一直力求和國際書展靠攏,精益求精;因為她的文化屬性,讓主辦方和讀者都對她心存敬畏;也因為她是所有書展中較少有的大型零售市場,讓很多平時無法露臉的好書有了主場。”

“來書展逛逛,看看我們‘砥礪奮進的五年’吧!”這大概是所有出版人的心聲。

“來書展逛逛,看看我們‘砥礪奮進的五年’吧!”這大概是所有出版人的心聲。