2017年07月12日11:07 來源:思南讀書會 作者:思南讀書會 點擊: 次

從左至右為林濰克、鄭在歡、趙志明、張敦、魏思孝

思南讀書會第190期邀請了四位來自鄉村的作家——趙志明、張敦、鄭在歡、魏思孝,由上海文藝出版社編輯林濰克擔任主持。嘉賓們從他們自身的成長環境談起,回望漸行漸遠的家鄉,探討了如何重塑小鎮青年生活等一系列創作經驗體會。

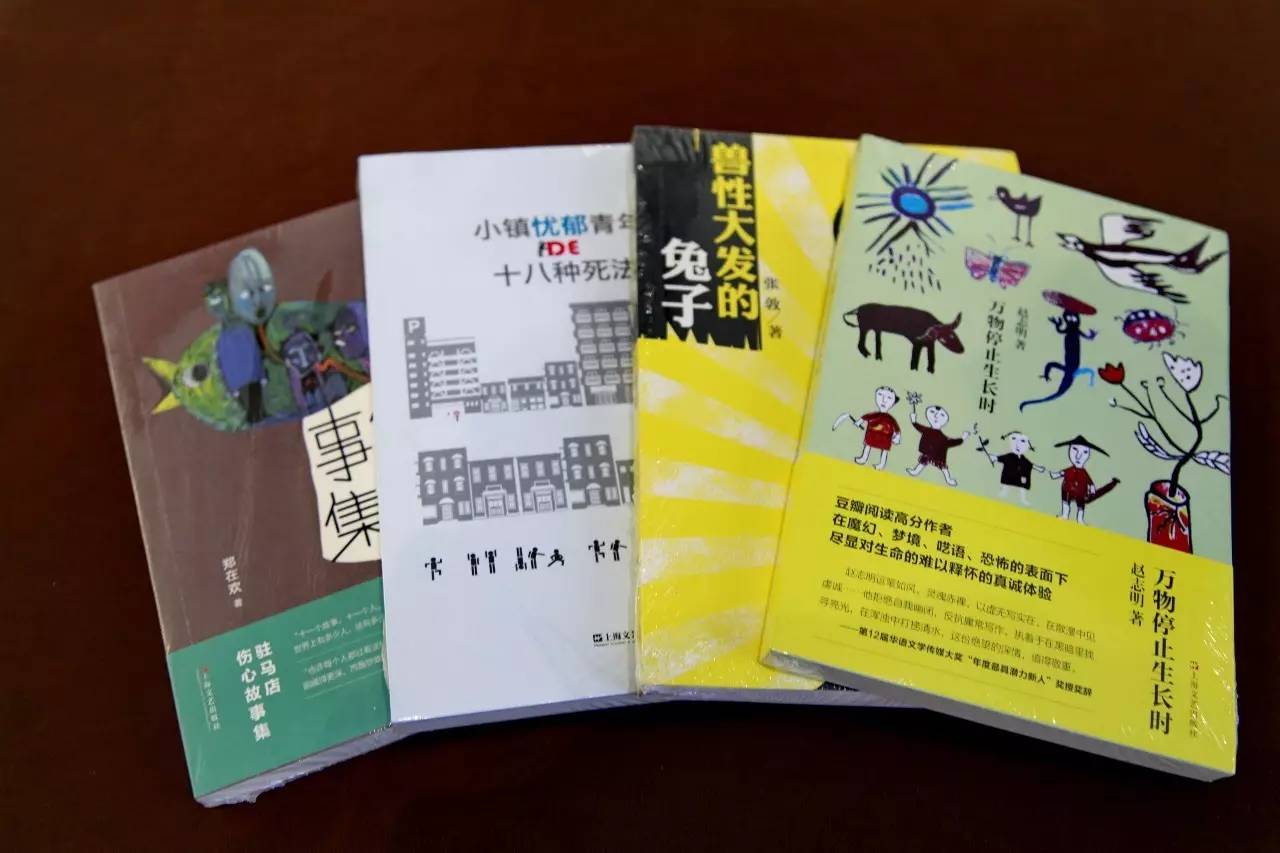

首先,主持林濰克向大家介紹了四位青年作家的最新作品:張敦《獸性大發的兔子》,魏思孝《小鎮憂郁青年的十八種死法》,趙志明《萬物停止生長時》以及鄭在歡《駐馬店傷心故事集》。

失落的小鎮青年:話語權的消逝

在時代洪流中被淹沒的小鎮青年,他們是如何慢慢失去自己的話語權的?

面對這個問題,趙志明略顯遺憾地告訴大家,曾經的鄉村生活不見了,那個環境一去不復返了。他的家鄉在常州,以前可以游泳的小河,現在河水發臭,堆積著生活垃圾。盡管這樣,趙志明還是樂觀地認為鄉村生活可以使人變得更加善良。他借用韓東的詩《溫柔的部分》來佐證自己的觀點:

我有過寂寞的鄉村生活

它形成了我生活中溫柔的部分

每當厭倦的情緒來臨

就會有一陣風為我解脫

至少我不那么無知

我知道糧食的由來

你看我怎樣把清貧的日子過到底

并能從中體會到快樂

而早出晚歸的習慣

撿起來還會象鋤頭那樣順手

只是我再也不能收獲些什么

不能重復其中每一個細小的動作

這里永遠懷有某種真實的悲哀

就象農民痛哭自己的莊稼

趙志明

張敦的表達有些悲哀,他感覺自己是一個不被關注的人,寫的東西自然也不被人關注,是失敗的。是主持人林濰克幫忙出版了這本《獸性大發的兔子》,才使張敦改變了自己的生活狀態,有更多的時間做自己想做的事情。

來自北方農村的張敦,其小說主要描寫了農村青年的生活狀態,他們從農村走出來,進入城市,卻不被城市所接納,想靠自我奮斗卻看不到出路,回到鄉村又與以前的生活格格不入——這也是張敦本人十余年來的生活經歷。他迫切地想要把這些內容表達出來,既是給自己一個交代,也是為了使自我得到滿足:

“這些帶給我疼痛感的內容值得書寫。回望生活帶給我的烙印,我渴望用更狠的東西把它表現出來,呈現其殘忍的一面,也希望能夠提醒讀者關注這類青年的生活狀態。”

張敦

而魏思孝則認為自己的身份是農民,職業是寫作。他既在農村生長,又是一名小鎮青年。鑒于這個身份,他肯定要書寫自己熟悉的生活,這樣才有感情、有代入感。

嘉賓中年齡最小的是90后作家鄭在歡。可能由于自身經歷的關系,鄭在歡言談中所流露的成熟,超越了他的實際年齡。他認為小鎮青年有兩個關鍵詞:警惕,不屑。他們對現在的世界發生的事情十分警惕,但因為他們不了解事情怎樣發生、進展如何,所以他們又是不屑的,“小鎮青年始終活在自己的世界里,有時還好高騖遠。”

回望鄉村生活,鄭在歡覺得非常美好,但現在已是面目全非,剩下的只是情懷。鄭在歡從剖析自己的家庭成員開始:奶奶、父親、繼母,他認為鄉村里面每個個體之間的關系都是隱秘的,因為彼此不了解、有隔閡。這使鄭在歡不得不去思考:“人與人之間有太多的問題,問題的來源是什么?要么是善意的欺騙,要么就是針鋒相對。”

現場讀者

鄉村生活寫作:真實或虛構?

林濰克談到了寫作中鄉村生活的殘酷與真實性:寫作是否有真實事件作為依據,還是僅僅是虛構?如何運用事實元素去平衡虛構與非虛構之間的關系?

林濰克

張敦認為這只是寫作技巧,或者說寫作習慣的問題。有些人習慣于寫一些虛構的東西,他們所寫的故事與其生活毫不相干。“我們四個不是這樣的,我們屬于內向型,所寫的東西多少都與生活有關,甚至是自己生活的一種復刻。有多年自己的生活經驗,也有別人的經驗,還有一些是閱讀經驗。”張敦更傾向于寫真實的生活體驗,否則就是一種本末倒置。

魏思孝對張敦的觀點表示贊同,還補充道:“寫作不存在什么超越自我,寫作就是無限接近自我,通過寫作可以讓作者對自己加深認識。”

魏思孝

趙志明則認為寫作中缺乏真實基礎的虛構,就像無本之木,無源之水。完全脫離于現實也可以寫一個很好的文本,但虛構是嫁接在真實之上的,這是寫作的基礎。“調動起自己的記憶,把所有的認知和人生體驗結合起來,還要不斷地去磨煉寫作技巧。”趙志明認為寫作是見仁見智的東西,沒有統一的標準,但作者自己必須要有一個標準,由此才能達到寫作理想。

鄭在歡的答案帶著鮮明的個人印記。他認為就寫作而言,沒有真實可言,因為真實的標準是不一樣的。他在寫作的時候,會讓小說里的素材看起來就像是真的,就像是有棱角的生活,這可以讓讀者感受到不同的東西。

“作家的天職就是反映生活真實的一面,虛構只是尋找真實的一種手段。‘真實’是一個抽象的概念,用虛構的手段去接近它,看看它到底是什么?”鄭在歡如是說。而鄉村生活中的真實就是:經濟基礎導致年輕人和上一輩人剝離開來,年輕人的生活已然和祖輩割裂了,“我們和小鎮青年的交流在哪里?”

鄭在歡

讀書會現場氣氛熱烈,嘉賓們談論寫作,談論彼此的交往,談論如何書寫困頓中的小鎮青年。而坐在讀者席中的城市人也在思考:如何運用有效的交流方式,做到彼此接納?當然,這就是另一個命題了。

嘉賓們為讀者簽名

思南讀書會NO.190通訊

現場:王若虛

撰稿:岑 玥

攝影:隋 文

杜湘濤

編輯:黃詩雨