2017年06月16日10:16 來源:巴金故居 作者:巴金故居 點擊: 次

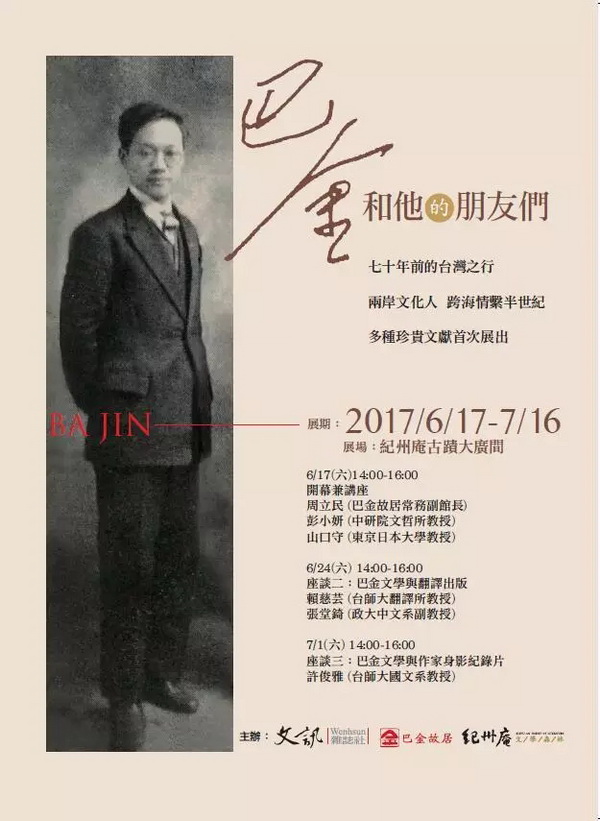

臺灣,對巴金先生來說是一片寄予深情的地方。1947年巴金先生來到臺灣訪友旅行,看望在此生活工作的諸多友人,并暢敘友情。

在晚年的文章中寫到:“一九四七年八月我從臺北坐車去基隆,在那里搭船回上海,小車飛馳著,南國的芳香使我陶醉,一切是那么明亮,那么茂盛!我上了船,望著美麗的海港漸漸退去,朋友們的揮動的手終于消失的時候,我立在甲板上,身子靠著欄桿,搖著手,低聲說:‘臺灣,美麗的土地,我們的!’”今天我們重讀這段文字依然能感受到巴金先生對臺灣的厚愛和對朋友的眷戀;他還說:“因為大雨沖壞了公路,我沒有能去風景如畫的日月潭,至今感到遺憾。倘使能再次踏上美麗的南國寶島,這將是我晚年莫大的幸福。”

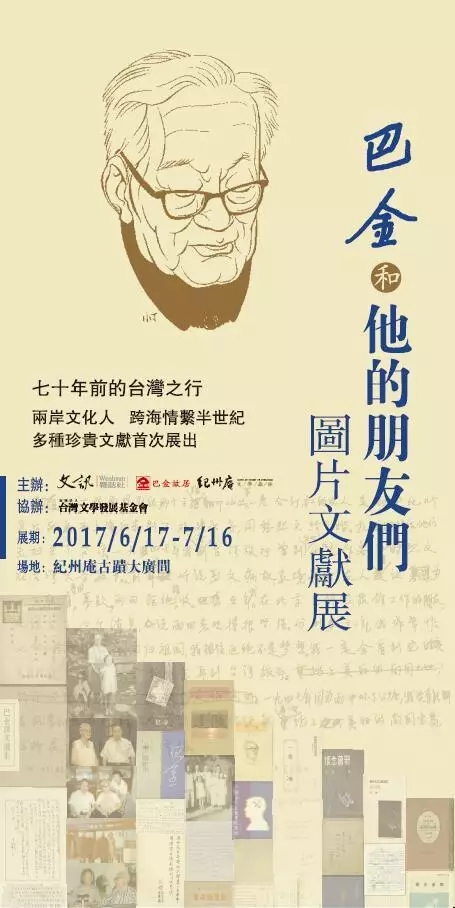

海天遼闊,云水有情,經過七十年的歲月浸染,巴金故居帶著這份美好的心愿,用展覽的形式繼續巴金先生當年的美麗之旅,友情之旅。由巴金故居籌劃,并與臺灣文訊雜志社、紀州庵文學森林共同主辦的“巴金和他的朋友們”圖片文獻展將于2017年6月17日下午在紀州庵文學森林開幕,本次展覽展期一個月,于7月16日結束。

本次展覽分上下兩部分,上篇介紹巴金與臺灣文學界長達六十年的聯系;下篇展出巴金和在臺友人索非、毛一波、吳克剛、衛惠林、黎烈文、沉櫻、孫陵跨越時空的友情,許多珍貴資料第一次公開展出。

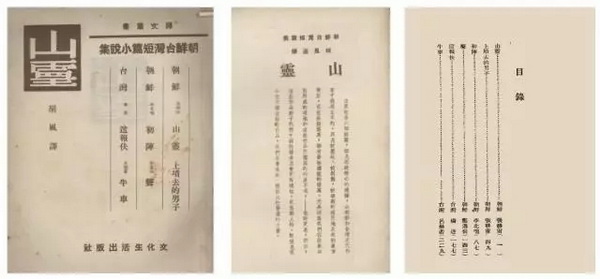

早在1936年巴金擔任總編輯的文化生活出版社出版了《山靈:朝鮮臺灣短篇小說集》(胡風翻譯),其中收錄臺灣本土作家楊逵《送報夫》和呂赫若《牛車》兩篇小說,這是巴金與臺灣新文學結緣的起始。1947年巴金先生的臺灣之行他曾在文章中說:“一九四七年,為文化生活出版社在臺灣設立分社的事,我曾去過臺灣半個月,還跟當時在臺灣大學教授外國文學的老朋友黎烈文和其他一些人見了面,這個美麗的小島和我那些朋友,都給我留下了難以忘懷的印象。”自二十世紀八十年代始,巴金先生開始與臺灣文學界交流頻繁,《巴金譯文選集》、《巴金小說全集》相繼在臺灣出版,臺灣的讀者也與巴金先生書信往還,這些資料都將在展覽中一一呈現。

巴金和眾多在臺友人友誼開始于二十世紀二十年代,在長達半個多世紀的漫長歲月里,他們海天遙寄珍重彼此;在晚年的文章中他多次談到對這些友人的感念,吳克剛和衛惠林是巴金先生青年時代的兩位好友,在《關于克剛》一文中寫到:“我記不清楚在哪一卷上寫過關于克剛的幾句話。我希望他看到了它們。八九年克剛回國,我在華東醫院治病,他多次來病房看我。我們沒有談過去的事,他不知道我對他仍然懷有感激之情,……那么我再說一遍:‘我在巴黎短短幾個月里受到他們的影響,我才有今天!’”在另一篇文章中說:“最近翻看《全集》,在二十一卷的代跋中我讀到一段自己的心里話。話很簡單,是關于兩位老友的,他們就是與我同船去法國的衛惠林和在巴黎火車站迎接我和衛的吳克剛。我說:‘那個時期他們對我有大的幫助,我用在書中的一些知識、一些議論、一些生活,都是來自他們,我吸收了各式各樣的養料,沒有感謝過他們。只有聲明擱筆的時候,倘使當初我的生活里沒有他們,那么我今天必然一無所有。’”

巴金先生不但珍重友情,更敢為朋友的不公正對待專門撰文,黎烈文曾被稱為“反動文人”,巴金深深為之不平,說道:“我在一九四七年初夏,到過臺北,去過黎家,黎的夫人,他前妻的兒子都是我的熟人。黎當時只是一個普通的教授,在臺灣大學教書,并不受重視,生活也不寬裕。……他是抗戰勝利后就從福建到臺北去工作的,起初在報館當二三把手,不久由于得罪上級丟了官,就到臺灣大學,課不多,課外仍然從事翻譯工作,介紹法國作家的作品,其中如梅里美的短篇集就是交給我編在《譯文叢書》里出版的。……到上海解放,我們之間音信才中斷。”“我不能不想起那位在遙遠地方死去的亡友。我沒有向他的遺體告別,但是他的言行深深地印在我的心上。埋頭寫作,不求聞達,‘不多取一分不屬于自己的東西’,這應當是他的遺言吧。”

展覽用大量生動的細節和珍貴的歷史文獻,展出了巴金和他的朋友們長達半個多世紀的交往,以及中國一代知識分子的精神追求。

1947年夏天,巴金與吳克剛一家攝于臺北。

主辦各方為了配合本次展覽還組織了關于巴金先生的系列講座,第一場講座定于2017年6月17日下午展覽開幕式后舉行,嘉賓分別是巴金故居常務副館長周立民,“中研院”文哲所教授彭小妍、東京日本大學教授山口守,講座主題將圍繞巴金先生和他朋友們的友情交往展開,回看那個年代,那代人經過各種人生遭遇后依然對友情的堅持和追求。第二場講座定在6月24日下午,講座嘉賓是臺師大翻譯所的教授賴慈蕓和政大中文系副教授張堂锜,講座主題是《巴金文學與翻譯出版》。最后一次講座將于7月1日下午舉行,嘉賓是臺師大國文系教授許俊雅,許教授的講座題目是《巴金文學與作家身影紀錄片》。

《文訊》雜志還為本次展覽組織專家學者撰寫多篇巴金研究的相關論文,在該刊今年的六月號上刊出了周立民、秦賢次、彭小妍、郝譽翔等人八篇文章,多角度解讀巴金與臺灣的關系。