2019年04月24日16:10 來源:思南讀書會 作者:思南讀書會 點擊: 次

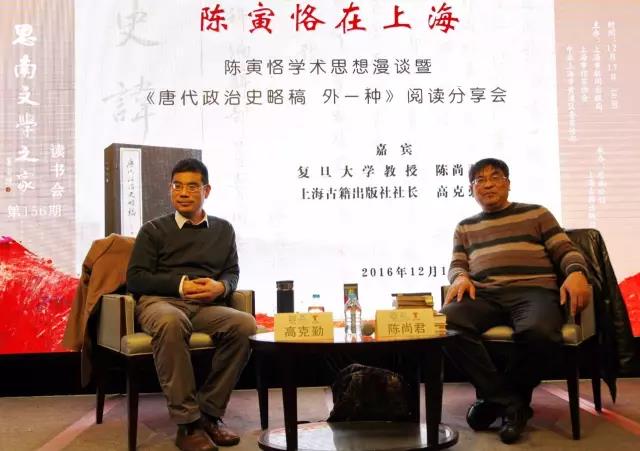

從左至右為高克勤、陳尚君

12月17日下午兩點,第156期思南讀書會以“陳寅恪在上海”為主題,復旦大學陳尚君教授、上海古籍出版社高克勤社長圍繞陳先生與上海的關系、陳寅恪在上海的學生、陳寅恪與上海古籍出版社的出版史進行對談。

求學之緣

陳寅恪先生被認為是當代中國最有成就的史學家,他1890年生于長沙,1969年在廣州去世。陳寅恪早期到過長沙、武昌、南昌、南京等地,十三歲時隨長兄自上海赴日本留學,十六歲時回國到上海復旦公學讀書,后又從上海出發,到德國、瑞士、法國、美國留學,三十七歲回國,成為清華大學國學研究院著名的四大教授之一,抗戰時顛沛流離,先到香港,后來到昆明、成都等地。抗戰結束后,又到北平,1949年初,他最后一次來到上海,由上海到廣州,在嶺南度過他生命最后的二十年。

從陳寅恪的人生脈絡來看,上海似乎只是他占據時光不多的一站,但實際上,上海給陳寅恪先生的人生留下非常深刻的印記。陳尚君教授介紹:“陳寅恪第一次到上海,是他十三歲去日本讀中學,上海在清末明初是中國大碼頭,所以從這里出發。”陳寅恪在日本進中學學習,留學時間約三年,就因病回國。隨后又到上海,進入復旦公學就讀。復旦公學即現在復旦大學的前身,成立于1905年,同年秋天陳寅恪入學該校。談及復旦的求學經歷,陳尚君教授詳細得講述:“當時復旦開設的課程,首先是關于修身,主要是學宋明理學的部分,學經學則讀儒家基本經典,學古文是學習唐宋古文寫作,以及其他的課程,這些課程因為1905年廢除科舉制,傳統教育的基本規模還在,這部分的傳統教育,對于陳寅恪先生是非常重要的。”

陳尚君

“在近代學者當中,陳寅恪先生是很特殊的,他有過在復旦學習經歷,有長期在歐美留學的經歷,但是都沒有修滿學業,也沒有拿到學位,但他學術名聲在清華國學院得到充分的表彰,而且給予很高的地位,是清華國學四大導師(梁啟超、王國維、趙元任、陳寅恪)之一。”

陳寅恪曾在清華國學院、中央研究院歷史語言研究所擔任職務,其最重要的工作是對中國史的研究,尤其是唐史的研究達到很高的水準。

“先生最后一次到上海是在1949年初,這個以后再沒有踏足過上海。”陳尚君教授這樣說到。

得意門生在復旦

“陳寅恪先生的著作出版離不開兩位忠實弟子的幫助與推動。”

陳尚君談到,其中一位學生,即陳守實先生,是清華國學院學生,后來在復旦歷史系長期任教,于1974年去世。陳守實先生從事史學研究,最重要的建樹是《中國土地制度史》。

另外一位學生是蔣天樞先生,蔣先生在清華國學院讀書,他早期的研究成果主要有《全祖望年譜》等,中年以后主要做《詩經》《楚辭》。

陳尚君教授強調:“蔣天樞先生個人著作到80年代初并未達到一生學術的完成。但是他以巨大的努力把老師交代的工作做好,完成陳寅恪文集的整理出版,而且撰寫了《陳寅恪先生編年事輯》。蔣天樞先生一生對老師盡了學生的責任,做出了很好榜樣。”

高克勤

高克勤社長補充說,陳寅恪先生的家庭也與上海有著一定的關聯。陳寅恪于1927年訂婚,1928年結婚,夫人是晚清臺灣最后一名巡撫唐景崧的孫女唐筼,他們育有三女。

“大女兒陳流球曾就讀于上海第一醫學院,二女兒小彭定居香港,小女兒陳美延1956年考入復旦大學化學系,后定居上海。陳寅恪生平的愿望是想到杭州、上海這種城市生活,身后可以陪伴他的父兄。他的父親陳散原后來葬在杭州。陳家三姐妹按照遺愿想把他葬在散原先生身邊,但杭州西湖現在是風景名勝區,不允許新建墓地,她們經過很大的努力,最后不能如愿。”

如今陳寅恪先生和唐筼夫人的骨灰安葬在廬山植物園,廬山是陳先生的父親曾住過的地方,這里臨近其祖籍。

與上海古籍出版社的往來

高克勤社長向讀者介紹說,陳寅恪先生的完整著作最早是由上海古籍出版社出版的,他寫了很多文章,但寫成專著得只有三種:《隋唐制度淵源略論稿》、《唐代政治史述論稿》、《元白詩箋證稿》,這三本書最早在嶺南大學印刷。

“因為陳守實先生和古典文學出版社好多編輯熟悉,就把陳寅恪先生的想法傳達過來,就和古典文學社有了來往。從1956年到1965年十年間,古典文學出版社、中華書局上海編輯所和陳先生來往的書信有十幾封之多,在這本書里都有收錄,反映了我社和陳先生來往,反復洽談稿件出版事宜的過程。”

陳守實與蔣天樞對老師都非常崇敬,做事周到,包括書的版式、繁體字、稿酬事宜都由學生負責聯絡。八十年代左右,陳守實先生去世,陳寅恪的文集主要請蔣天樞先生編校。高克勤社長提及:“今年是古籍出版社成立六十周年,我們想古籍出版社六十年來,讓我們比較驕傲的一件事情,就是在國內最早出版陳先生的完整著作,所以把陳先生的手稿用線裝本的樣式出了,再把他和古籍出版來往的信件也影印在后面。陳家三姐妹說,這是陳先生著作中印得最好的一種,我們覺得很欣慰。”

現場讀者

“陳寅恪作為一位學問精通的大師,對史學的貢獻巨大。”陳尚君這樣概括。

他說,陳寅恪先生追求學術獨立,對中國史的唐史研究有重要貢獻,提出了許多重要看法。他對于國家大勢的走向判斷非常敏銳,一方面繼承傳統,又把西方學術觀念和精神帶入中國,不是照抄很多理論,而是把這種理論貫徹到自己研究當中,提出一系列重大問題的看法。

“陳寅恪先生把西方歐美學術大量的新銳精神帶到中國,這樣大師級學者出現,整體拉高了唐代史中國史研究水平。”

讀者提問

思南讀書會:第 156 期

現場:王若虛

撰稿:李祝萍

攝影:遲 惠

杜湘濤

編輯:黃詩雨